2006年12月16日

この日はY氏と竹内街道をあるくことになりました。

新今宮からは、初めて乗る阪堺電車で大小路に着きました。路面電車に乗るのは久しぶりです。

竹内街道は、日本書紀にも書かれている推古天皇が築いた日本初の官道である大道とほぼ重なっているとのことである。

すぐそばに晴明辻の案内板があった。大小路と大道との交差点は平安時代の陰陽師安倍晴明が占い書きを埋め た場所といわれているらしい。

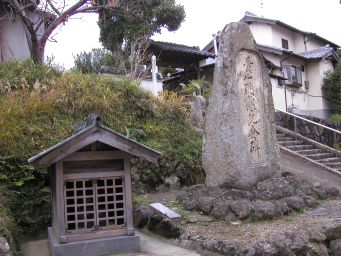

少し行ったところには大通庵跡の石碑と案内があった。中世堺の豪商で茶人としても名高い津田宗及が父の菩提を弔うために創ったとのこと。

阪神高速を越えたところに智恵地蔵があった。とくにいわれはないようである。

南海高野線を堺東の駅の側で渡り、右に少し行くと先に道は見えるのだが通れなくなっているようで、迷っていたが、傍に行ってよく見ると、歩行者だけ通れるように扉がつけてありました。私道で自転車が通るのに困って通れなくしたとのことだが・・・・??

榎元町に来るとお地蔵さんがあり、西高野街道の里石がありました。

すぐ先は西高野街道との分かれ道です。竹内街道は左に進みます。

中央環状に出て少し歩いて黒土で別れて住宅街に入る。お地蔵さんがあり、新旧の道標があった。

住宅街をしばらく歩くと金岡神社の石柱があった。

ここが金岡神社である。

大泉緑地のそばを通り、西除川を渡っていくと太子堂があった。

少し先で中高野街道との交差点である。前に見た道標があった。

阪和自動車道を越え、しばらく行くと東除川の伊勢橋を渡ったところに石柱が並んでいた。

しばらく行った野中寺のところに木の常夜灯があった。

すぐ先に写真の常夜灯と道標があり、右に曲がる。少し先の溜池の左に沿って行き、左に坂を下って広い道に出る手前で右手の階段を上って行くと、広い道に出て左に行くと峯が塚古墳のそばに出る。

国道を越えたところに道標があり、右に向かいの道に入る。

少し行くと軽羽迦神社があった。

雰囲気の残る道がつづきます。この先右手には日本武尊稜があります。

下市の駅のそばで近鉄を渡ります。ちょうど遮断機が降りたので、そこにあった竹内街道の案内石を撮りました。

すぐ先にお寺がありました。

すぐ先は東高野街道との交差点です。大きな道標がありました。

少し行くと石川にぶつかり、左の橋を渡ります。

渡って、上流の方に川沿いに行き、左に入るところに道標が2つ有りました。

しばらく行くと飛鳥川を逢阪橋で渡り、写真のお堂から左手に行きます。

少し先の左手に杜本神社があります。

しばらく行くと八丁地蔵尊がありました。

雰囲気の残る飛鳥の集落を通り、上の太子駅に着きました。宝篋印塔があります。

この先で踏切を越え高速をくぐったところのコンビニで昼飯休憩です。

しばらく国道を行き、国道から右にはいる。お地蔵さんと開墾碑があった。

少し行くと間が木でできている常夜灯があった。

すぐ先のお地蔵さんのそばに道標がありました。

六枚橋を渡って、国道を越え、坂道を上る。ししの地蔵尊があった。

少し先に餅屋橋の分かれ道のところに道標があった。

雰囲気の残る坂道を上ると竹内街道歴史資料館があり、見学していく。入館料200円であった。そのうち国道と合流し、大分歩くと岩屋道と別れるところにお地蔵さんがあった。

峠の手前右に茶店があり、向かいに宝篋印塔と地蔵堂があります。

国道から右に上がる道があり、少し行くと県境の古い石碑があった。ここが竹内峠である。

少し先から国道の左に入る道があり、国道をくぐって行く。

大分歩いて国道と合流する。少し先に地蔵堂があった。

少し先から国道から右に別れて雰囲気の残る道になります。

少し行くと芭蕉も訪れたという綿弓塚がある。門人の苗村千里がこの竹内の集落に住んでいたそうだ。

また少し行くと、地蔵堂があった。当麻寺へ行く近道かな。

長尾の集落に入って道標があった。右が長尾街道となっている。長尾神社に向かって左前に進みます。

少しで長尾神社のそばに出て、竹内街道の案内がありました。ここをこの日のゴールとしました。

そばの長尾神社にお詣りして、近鉄で帰りました。