|

新編相模国風土記稿の鎌倉郡山之内庄山崎村のところに、「鎌倉の古道、村南山上にあり(村岡鄕宮前より、上町谷を經當村十三坊塚邊より梶原村に至り、六本松より化粧坂に登れり、これ【太平記】に載する所、義貞の官軍山之内に欄入せし路なるべし)、」とあり、寺分村を通ったことが書かれていません。一方、寺分村の小名の所に、「〇小名△陣出(今其傳を失ひたれど、鎌倉古道の係りし所なれば、元弘三年、新田義貞、鎌倉攻の時の遺名ならん歟、)」とあります。また、梶原村のところには、「古道は東方山上にあり(路傍に塚あり、道中塚と唱ふ、當時の遺名なるべし)、」とあります。

前にかまくらみち(上の道)と思って歩いた道とは違うようで、調べてみることにしました。

まずは、十三坊塚、六本松、道中塚の位置が気になります。

六本松について調べていると、梶原六本松公園というのが前に歩いた道沿いにありました。この近くに六本松があったようです。

さらに調べていると、新編鎌倉志の巻之四に六本松について、「六本松は化粧坂の上に二本ある松なり。古へは六本ありつる歟。・・」とあり、図が描かれています。

この図によると、化粧坂を上った先、藤澤道と常盤里道と分れるところと葛原岡の間に六本松が書かれています。化粧坂を登り切ったところと、葛原神社との間の、日野俊基墓のある源氏山公園あたりに六本松があったと思われます。

台峯緑地の鎌倉市の資料に、鎌倉の字名が分かる図があります。六本松が鎌倉市梶原の字名にもなっていたようで、梶原六本松公園のあたりまで字六本松の範囲だったようです。

十三坊塚は、新編相模国風土記稿によると、山崎村の小名だったようですが、場所不明としているサイトも多く、なかなか場所がわかりませんでした。

「鎌倉 : 史蹟めぐり会記録」という本を見つけました。昭和7 (1932)年4月から昭和18 (1943)年にかけて、鎌倉史蹟めぐり会が鎌倉各地域を踏査した95回に及ぶ記録を1冊にまとめたものだそうです。90回目の調査に十三坊塚のことが書かれていました。

この時の調査によると、化粧坂から尾根道を歩いてきて、池が見えるところで道が通れなくなり、池の谷の池に下り、農女に「十三坊と言う所はありますか」と聞いたところ、「この上の方だけど行ったことはないですね」とのことで、歩きだすと水田中に大岩があったそうです。

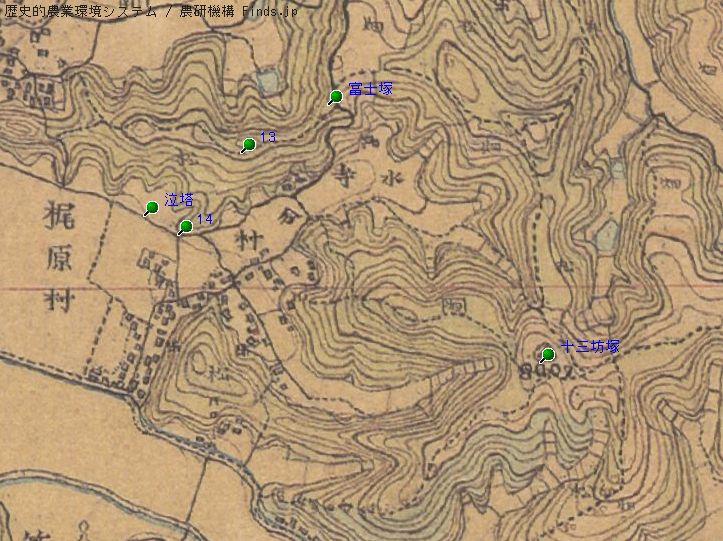

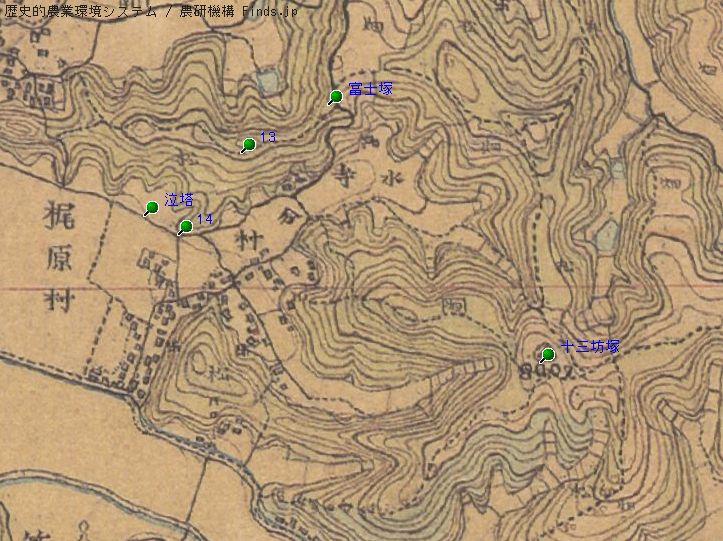

この池と大岩は、鎌倉中央公園の修景池とししいしのことと思われます。大正10年測量の2万5千分の1の地図でも、標高80.0のピークの手前の鞍部で、道は尾根筋から寺分のほうに降りていくようになっていて、尾根伝いには道がなくなっています。そのあたりから池の方に下ったようです。池の上の方というと、清水塚きつね公園や公園の清水塚口があり、そのあたりは、清水塚という小字であったようなので、昔に山崎の小名だった十三坊塚が山崎の小字として清水塚に改称されたのではないかと思えてきました。新編相模国風土記稿の山崎村のところには、名前に塚がある小名は、十三坊塚だけしかありません。

鎌倉市図書館のレファレンスサービスに申し込んで調べてもらい新たな資料が見つかりました。

建武之中興という本のp.278とp.279の間に義貞鎌倉攻圍図というのがあり、寺分の東に十三坊塚が書かれ、また、p.296には、大船・江の島間の自動車専用道路を横切って、左の方山に沿うて登ると小さな坂(多分、狐坂のことと思われる)があり、その南の山が十三坊塚といふ山と書かれています。

かまくら子ども風土記 中 改訂9版には、梶原・寺分・山崎の境が接するところが十三坊塚で、土盛をした塚らしいものが数個あり、人骨やかわらけがでてきたこともあったそうと書かれています。

これらの記載も併せて考えると、十三坊塚という塚は、迅速地図の標高80.02とあるピークのあたりにあって、十三坊塚という山崎村の小名は、清水塚という小字になったのは確かと思えてきました。

道中塚については、調べてもよくわかりませんでした。史蹟めぐり会記録の89回のところに、「むいから塚」というのが出ていて、「旧道は小坂から登るのと町屋から登るのとむいから塚辺で合して化粧坂へ通じてゐた」とあることから山之内配水池付近と思われ、同じものかも知れません。

|

新編相模国風土記稿の梶原村の記載や、十三坊塚と思われる清水塚が尾根の上あたりなので、化粧坂から鎌倉中央公園の清水塚口の手前、迅速地図の80.02mのピークまでは尾根通しの道であったと思われます。迅速地図でも、途中から点線の道にはなりますが、道が描かれています。

鎌倉古道が尾根道を主に通っていることを考慮すると、迅速地図には、尾根通しに富士塚を通っていく道と、別れ尾根を寺分の駒形神社の方に降りていく道があり、いずれかが鎌倉古道と考えられます。なお、梶原村に下りてくる道もありますが、新編相模国風土記稿の記述から、違うと思われます。

山崎村の「鎌倉の古道、村南山上にあり」を見ると、前者とも思え、富士塚からは寺分村の陣出と上町屋の谷戸の境界の尾根を通っているようなので、寺分村の記述と齟齬はないことになるでしょうか。

後者としても、80.02mのピークまでは山崎村の南の梶原村との境界を通ることになるので、山崎村の記述と合わないことはないでしょうか。

「かまくら子ども風土記 中 改訂9版」にも、葛原岡から尾根伝いで、十三坊塚でいったん分れていたことが書かれ、十三坊塚から寺分に降りるかなり広い道と、山道の山崎・富士塚脇から上町屋・寺分の尾根境を上町屋天満宮へと降りる道も古道のように思われていましたが、今では住宅地となってしまいましたと書かれています。

今は、富士塚から、上町屋までの道は、ほとんど失われて通行できなくなっているようです。また、寺分の駒形神社に下っていく道は、Cafe In The

Woodsまでは住宅地に開発されていますが、そこから駒形神社までは、山道が残っています。

十三坊塚について調べていると、十三坊塚と千代塚と同じではないかというサイトがあり、また、史蹟めぐり会記録の2回、89回にも千代塚の話が出てくるので、千代塚の位置も調べてみました。

千代塚というのは、新田義貞軍が鎌倉幕府を攻めた元弘3年(1333年)に、洲崎の戦いで、執権の赤橋守時や侍大将南条高直ら九十余名が洲崎の戦いで自刃した場所といわれているようです。

太平記より

懸ける処、赤橋相摸守、今朝は州崎へ被向たりけるが、此陣の軍剛して、一日一夜の其間に、六十五度まで切合たり。されば数万騎有つる郎従も、討れ落失る程に、僅に残る其勢三百余騎にぞ成にける。侍大将にて同陣に候ける南条左衛門高直に向て宣ひけるは、「漢・楚八箇年の闘に、高祖度ごとに討負給たまひしか共、一度烏江の軍に利を得て却て項羽を被亡き。斉・晋七十度の闘に、重耳更に勝事無りしか共、遂に斉境の闘に打勝て、文公国を保てり。されば万死を出て一生を得、百回負て一戦に利あるは、合戦の習也。今此戦に敵聊勝に乗るに以たりといへ共、さればとて当家の運今日に窮りぬとは不覚。雖然盛時に於ては、一門の安否を見果る迄もなく、此陣頭にて腹を切んと思ふ也。其故は、盛時足利殿に女性方の縁に成ぬる間、相摸殿を奉始、一家の人々、さこそ心をも置給らめ。是勇士の所恥也。彼田広先生は、燕丹に被語はし時、「此事漏すな」と云れて、為散其疑、命を失て燕丹が前に死たりしぞかし。此陣闘急にして兵皆疲たり。我何の面目か有て、堅めたる陣を引て而も嫌疑の中に且く命を可惜。」とて、戦ひいまだ半ばならざる最中に、帷幕の中に物具脱ぎ捨てて、腹十文字に切りたまひて北枕にぞ伏したまふ。南条これを見て、「大将すでに御自害ある上は、士卒たれがために命を惜しむべき。いでさらば御供申さん」とて続いて腹を切りければ、同志の侍九十余人、上が上に重なり伏して腹をぞ切つたりける。さてこそ十八日の暮程に、洲崎一番に破れて、義貞の官軍は山内まで入りにけり。

梅松論より

武蔵路は相模守守時、洲崎千代塚におひて合戦をいたしけるが、是も討負て一足も退ず自害す。南條左衛門尉并びに安久井入道一處にて命を落す。

史蹟めぐり会記録の2回には、「塚は神明温泉の裏山にあって、下の矢倉の付近には五輪石塔や板碑が散在して居る。」とあります。さらに調べていると、武相叢書. 考古 第1編 (考古集録 第1)のp96-102に、鎌倉史蹟めぐりの会より前の大正十四年に、神明温泉裏の丘陵の突角の横穴に、五輪塔が数十基ぎっしり並んでいるのなどを発見し、千代塚ではないかということが書かれています。この本には、神明温泉の番地が656番地、陣出園の番地が454番地と書かれているのですが、神明温泉の番地がどうも違うようです。深沢幼稚園の向かいに、自噴冷泉井があり、そのそばに住んでいる岩壁さんに会ってお聞きした話からは、深沢子ども会館のあたりのようで、どうも465番地の間違いのようです。

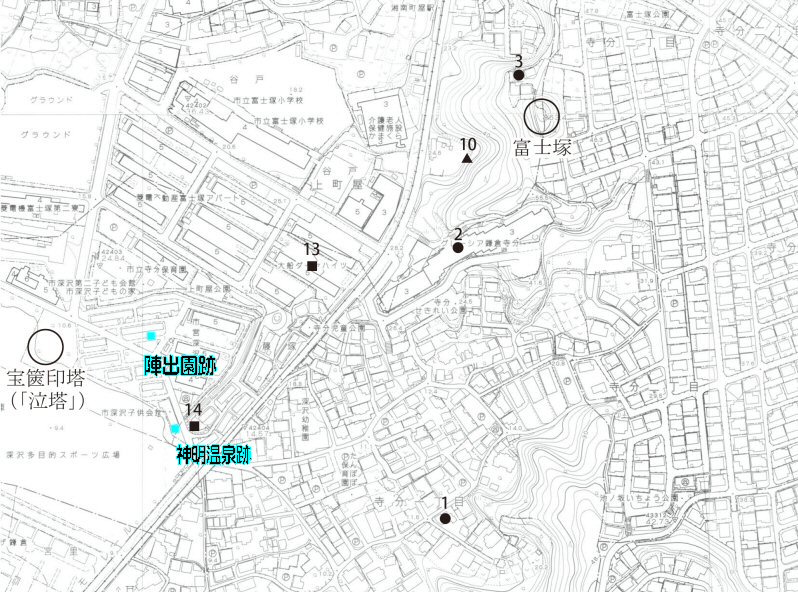

鎌倉市の資料に泣塔周辺の遺跡がわかる図がありました。神明温泉と陣出園のあったと思われるところも水色の□で示しています。また、この資料には、「洲崎千代塚」については、寺分村あるいは台村南部に遺称地があったともいうが、現在は不明とあります。

|

|

| 大慶寺旧境内遺跡(№361)1. 寺分一丁目819-1(1998 瀬田)押木2000「鎌倉市埋蔵文化財緊急調査報告書16-2」 鎌倉市教育委員会 寺分藤塚遺跡(№360)2.寺分一丁目502-1他19筆76-7外(1996 土屋)継他2002「鎌倉の横穴墓」東国歴史考古学研究所3. 上 町屋字谷戸781-2(1988福田) |

天神山下城(№358)7. 山崎字宮廻708-1(1993 田代)田代 1994「鎌倉市埋蔵文化財緊急調査報告書10-2」鎌倉市教育委 員会8.山崎横穴群B(№21)9.垣根谷横穴群(№45)10.上町 屋横穴群(№35)11. 大慶寺横穴(№154)12. 昌清院東やぐ ら(№237)13.陣出やぐら群(№130)14.藤塚西やぐら群(№ 433) |

14番の藤塚西やぐら群があるのは、富士塚から上町屋への尾根から別れた小さな尾根の先端にあり、「突角」ともいえるところで、武相叢書に千代塚ではないかと書かれているのは、ここのことと思われます。今は、上には市営深沢住宅が建てられていますが、コンクリートで塞がれたやぐらのようなものがあります。

史蹟めぐり会記録の88回のところに、「『千代塚といっていたのは此処でしたね。』と神明温泉の所に来た時其上の山を仰いで言ふ。ふとみると温泉宿の裏壁にやぐらがある。・・・」とあり、裏壁のやぐらというのは、14番の藤塚西やぐら群のことと思われます。史蹟めぐり会記録の2回にある神明温泉の裏山は、88回の「其上の山」のことで、尾根の先端の14番より、富士塚から上町屋への尾根上の小さなピークであった13番の陣出やぐら群のところのことと思われます。ここは、山が削られ、大船ダイヤハイツとなっており、痕跡すら残っていません。

泣塔や洲崎古戦場跡の碑がある辺りが、洲崎の戦いの主戦場だった場所とも思えます。そうすると、赤橋らが、帷幕を張って指揮していたところは、主戦場の真っただ中の、14番の藤塚西やぐら群の辺りではなく、見晴らしのよい13番の陣出やぐら群の辺りと思えてきます。太平記や梅松論をそのまま信じると、13番の陣出やぐら群の辺りが千代塚だったと思えます。

また、建武之中興には、十三坊塚が千代塚ではないかと書かれています。陣出に新田軍が陣を張り、それに対し、赤橋らは十三坊塚に陣を張ってこれを迎え射ち、寺分村一帯が洲崎の戦いの戦場となっていたとしたら、その可能性はありますが、そうすると、泣塔あたりが主戦場とはならなかったであろうし、泣塔の場所に戦死者の供養のための塔が建てられることはなかったような気もします。

見つけた3つの資料には、それぞれ別の場所を千代塚ではないかとしていますが、地元の人の言い伝えがあったことは書かれていません。寺分村の遺称地というのがほんとうにあったのか不明です。

一方、史蹟めぐり会記録の89回には、葛原岡の先から、台の梅沢太一郎さんに案内してもらい、千代塚行ったことが書かれています。88回のときに、山崎から星ヶ岡窯場を右に見て進み登ったところとのことで、魯山人星岡窯跡のすぐ先を右に入って台峯緑地の清水谷戸を通ったか、そのすぐ先の尾根を通ったかして、公園の梶原入口に向かって登ったところかと思っていましたが、史蹟めぐり会記録の89回には、切図をみると、1861番(108坪)で、小野田源十郎さんと関根礎という人が所有していることが書かれているので、リファレンスサービスで番地が分かる地図があるか調べてもらいました。

リファレンスサービスで教えてもらった深沢村の地図を見ると、1861番地は鎌倉中央公園の方の谷間にあり、違うようです。思い直して、鎌倉市の古い地図を見ると、台から葛原岡に向かう尾根に1861番地(今の地図では、下図の水色のマークの場所)がありました。台字西ノ台1861番のここが、上述の台村南部の遺称地になります。今は、魯山人星岡窯の先から尾根に上る道はなく、山崎小学校をぐるっと回って行かなくてはなりませんが、当時は、魯山人星岡窯の所を通って、1861番地の尾根に登ることができたと思われます。

|

現地に行ってみると、1861番地のところには、確かにこんもりした塚らしきものがありました。

|

|

地元の人に伝承されていた西ノ台1861番の場所が千代塚である可能性も大いにあると思います。太平記や梅松論の著者が、鎌倉幕府の執権赤橋守時の自害した最後を、誇張や脚色して表現したとしても不思議はありません。洲崎で一足も退ず自害したのではなく、徐々に追い詰められ、尾根通しに巨福呂坂の方に逃げ戻ろうとしたところ、山崎経由で山内に向かった新田軍と挟み撃ちにあって、尾根を降りる途中のここで自害したと考えるのも自然かと思います。

2023.7 追記

建武之中興などにあるように、洲崎の戦いの場所が、洲崎古戦場の碑のある寺分周辺と思っていましたが、郷土神奈川 2(3)(15)、神奈川文化 2(1)、神奈川文化 2(2)にある「洲崎 / 太田匡一郞」、「元弘の戰蹟「洲崎千代塚考」(一) / 太田匡一郞」、「洲崎千代塚考」(二) / 太田匡一郞」、また、神奈川文化 (5月號)、 (6月號)にある「元弘の役新田の左翼軍鎌倉討入の道筋に就て / 中山每吉」、(承前) というのを見つけました。

寺分で、巨福呂坂切通しに攻めてくる新田軍を防戦しているのでは、化粧坂切通しに攻めてくる新田軍を防戦する戦いはいったいどこであったのか、何か変ではないかと思っていましたが、小袋谷や離山が洲崎の戦いの舞台とすれば、得心が行きます。

かまくら子ども風土記 中 改訂9版に「でんすけ山刑場跡」として、小袋谷の踏切の辺りが戦場となったときの刑場として使われた場所で、たくさんの人骨が出てきたとあります。洲崎の戦いの戦死者の遺骨かもしれません。

西の台の千代塚の遺称地は、木立がなければ山崎方面も小袋谷方面もよく見渡せる場所で、山内に攻め込もうとする敵を一目に見渡せる適地となります。赤橋守時は、寺分から西ノ台まで逃げてきて自害したのではなく、最初から西の台の千代塚の遺称地で指揮をしていたと思いはじめました。

「洲崎千代塚考」(二) / 太田匡一郞」では、切通しを脚下にした台地に富士塚があることが書かれていますが、太田さんは史蹟めぐり会88回に参加していて、89回の記録を見ると、富士塚は1850番地にあり、千代塚から上に数十メートル登った、地図の下端の切れたあたりのようです。

リンク先の資料には、国立国会図書館デジタルコレクションの送信サービスで閲覧可能なものも含まれています。個人向けデジタル化資料送信サービスに登録してログインすれば見ることができます。